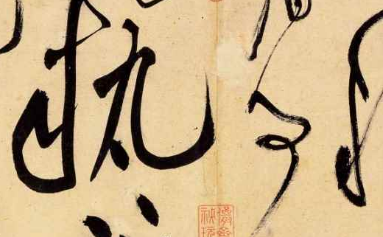

平、直问题涉及到行笔的角度。笔画的斜正、曲直是由行笔的角度、方向和力度的变化造成的,行笔角度的变化、笔画的走向在书法中称为“曲直”。小篆中运用了大量平直的笔画;隶书中也运用了大量相对平直的笔画;大篆和行草则运用了大量曲折的笔画;楷书特别是魏碑体楷书运用了大量斜向的笔画。不同的书体,曲直的运用有所侧重。同一书体中,不同书家对于曲直的笔画也有不同的侧重,比如颜真卿楷书《麻姑仙坛记》多运用平直的笔画和转笔,而欧阳询楷书《九成宫醴泉铭》则运用了许多斜向笔画和折笔。受到隶书结体影响的楷书结体也随之而用平画宽结式,如泰山经石峪《金刚经》、钟繇楷书《荐季直表》等。王羲之楷书、行草书则一变古法,多“欹侧取势”而用“斜画紧结”,魏楷、唐楷以及后世楷书、行草书等大都采用了“斜画紧结”的方法。同一书家在不同时期对曲直的运用也有不同侧重,颜真卿44岁时书写的楷书《多宝塔》笔画多斜直和折顿,而72岁时书写的《颜家庙碑》笔画总体多平直,但内部多有弧度曲线和转笔。这说明,书家的习惯和取向对于曲直的运用有不同的影响。

软笔书法培训中书法用“平直”来表示“正”和“直”的笔画,用“欹”和“曲”表示不直的笔画。书法中笔画的“直”并非物理意义的直,而是视觉和心理感觉的直。

“大山之麓多直出,然步之,则措足皆曲,若积土为峰峦,虽略具起伏之状,而其气皆直。为川者必使之曲,而循岸终见其直;若天成之长江、大河,一望数百里,瞭之如弦,然扬帆中流,曾不见直波。少温自矜其书于山川得流峙之形者,殆谓此也。”从这段形象的比喻当中,我们看到所谓的直和曲都是相对的,而且书法中的直更多的是一种“势”的直,这种平直并不是物理中的绝对平直,而是一种相对平直,这种平直“表现出力量、运动以及由之而形成的‘气势’的美。”

“曲直”在书法中的地位和作用,对于鉴赏者来说,能否辨识“曲直”,关系到能否辨认真迹;对于书写者来说,能否做到“曲直”,关系到书法的生命力。“然能辨曲直,则可以意求之有形质无形质之间,而窥见古人真迹也。曲直之粗迹,在柔润与硬燥。凡人物之生也,必柔而润,其死也,必硬而燥。草木亦然,柔润则肥瘦皆圆,硬燥则长短皆扁。是故曲直在于性情而达于形质,圆扁在形质而本于性情。”

晚清馆阁体要求“乌、方、光”,正有呆板之弊,清代周星莲《临池管见》指出:“古人作书遗貌取神;今人作书貌合神离。……近来书生笔墨,台阁文章,偏旁布置,穷工极巧,其实不过写正体字,非真楷书也。”可见,清代的横平竖直观念将唐代书法的字法理论推到了一个死胡同。

“这种丰富多变的点画为什么能够随意配合成和谐统一的整体而不是矛盾混乱的呢?这诀窍皆在两个字:力、势。力就是笔力,也就是前面所讲的印印泥所产生的力。下笔又陡又快,行笔过程中,横画不平拖,竖画不直下,收笔利落而不粘滞。势是笔势、形势,善于用力,善于控制行笔的轻重缓急便是势。变化繁多的点画就是靠这力和势统一起来的。”强调行笔过程中笔画的曲动,这种曲动是依靠用笔的走势来完成的。

汉翔书法培训教育,是一所以书画为载体的东方文化素质与兴趣教育培训机构。我们的教育理念是“书以载道,文以达意”。我们教授的不仅是书法,更是书道。传授文字书写背后的东方文化内涵、礼仪规范、东方美与智慧。

我们的教学理念是“眼在手前,先博后精”。坚实基础,拓展审美,先纵观而后取其专攻。

以上是汉翔上海国画培训老师分享的全部内容,希望可以给书法学习的朋友们一个清晰的方向,更多资讯内容请登录我们的官方网站:www.shufake.com。