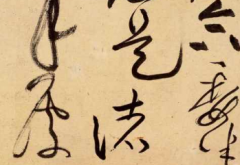

“刚柔相济”是阳刚的“线条”和阴柔的“结构”的柔合,达到的一种完美。“刚柔相济”这四个字说起来很简单,但做起来、做好,却很不容易。这依靠长时间的积累、柔合才可能达到的。上海书法班老师介绍这也是“功夫”的体现。如阳刚的“线条”做好了,未必阴柔的“结构”就做好了。反之,阴柔的“结构”做好了,未必阳刚的“线条”就做好了。这就需要一步、一步地、长时间不断地练习、磨合,逐步达到“刚柔相济”。如我们听到??的字“媚骨”,就是线条过软,缺乏阳刚;有的线条很好,结构不好,给人“粗野”的感觉。王羲之的书法好就好在有阳刚的“线条”和阴柔的“结构”二者完美的结合,达到“刚柔相济”的境界,被世人称道。

书法是由:“阳刚”(线条),“阴柔”(结构)构成,去达到“刚柔相济”的完美,去表现阳刚与阴柔的关系,使阳刚、阴柔相互交融在一起。古人说:“十年磨一剑”、“台上三分锺,台下十年功”,任何一门艺术达到高的境界并非一日之寒,都要经过艰苦的努力才能达到的。

综观古今书法大家的优秀作品,不管是“雄强”的还是“秀丽”的,不难发现都是由“阳刚”的线条和“阴柔”的结构构成,同时又是“阳刚”、“阴柔”的结合的高手,同时又表现出不同的艺术风格。从此再次证明了书法艺术是阳刚与阴柔关系、是鱼和水的关系,是不能分离的。

宋代书法家黄庭坚曾经这样论述:“书画以韵为主”“书者能以韵观之,当得仿佛。”人们在欣赏一幅书法作品的时候,有时会赞美其有“韵味”。有“韵味”、“韵致”,这是一个很高的审美标准。但究竟什么是“韵”,很难下定义。因为“韵”本身似乎就是只能意会不可言传的东西。五代的荆浩在《笔法记》里云:“韵者隐迹之形,备遗不俗”,就是说“韵”的表现很隐晦,隐隐约约而不露痕迹,是暗示的而非和盘托出的。

书法的“虚”,就黑白的对比而言,是指章法中的空白。就实中之虚而言,又是指用笔上的虚锋和不着力处,同时包括萧散、天真、简淡、生拙的风格追求。笔笔中锋,处处实笔则字无生气,亦乏韵味。增加些侧锋、飞白等虚锋,书法的逸气顿生,带来韵致。米芾在给宋仁宗谈书法时曾说:“蔡京不得笔,蔡下得笔,而乏逸气,蔡襄勒字,杜衍摆字,黄庭坚描字,苏轼画字,臣刷字。”米芾自言“刷字”,实际上是他大胆革新书法,以侧笔尽兴尽力去追求“刷”的虚灵,追求自然的逸趣。他还提出:“手心虚,振迅天真”,把别人的勒、摆、描、画及妍媚等种种传统习俗一概打破。他的字多从侧、斜处取势,有魏晋的天真之气,故在虚锋中蕴蓄着韵致。他的新意出于法度之中,如果说蔡胜在度,苏胜有趣,黄胜在姿的话,则可以说米胜在韵。他成功地处理了沉着、飞翥的统一。

所谓“有余味”和“不足”,就是要避免处处用力,要有不着力处。如处处用力则伤于刻露。法国艺术家圣·佩韦曾说:“感染不等于劲头,某些作家臂力大于才力,有的只是一股劲,劲也并非完全不值得赞美,但他必须是隐蔽的,而非裸露的……美好的作品并不使你狂醉,而是让你迷恋。”用笔要“欲断还连”,其中有若不经意处,自有一番蕴蓄,耐人悬想回味。笔有未尽而意愈远愈深,则韵味自生。那种一味求工,线条过于凝重,使人感到刻露有过而内蕴不足,则乏韵味。

汉翔书法培训教育,是一所以书画为载体的东方文化素质与兴趣教育培训机构。我们的教育理念是“书以载道,文以达意”。我们教授的不仅是书法,更是书道。传授文字书写背后的东方文化内涵、礼仪规范、东方美与智慧。

我们的教学理念是“眼在手前,先博后精”。坚实基础,拓展审美,先纵观而后取其专攻。

以上是汉翔上海少儿书法培训老师分享的全部内容,希望可以给书法学习的朋友们一个清晰的方向,更多资讯内容请登录我们的官方网站:www.shufake.com。